明治政府は、やきものを重要な輸出産業と位置付けていました。独自の工藝美を追求した深川忠次は、先進国入りを目指す明治政府の期待も背負っていました

「染錦金襴手丸紋鳳凰文様 大花瓶」。2メートル有余の大作でありながら、ろくろによる人の手で成型。写生的な絵画と装飾図案が複雑に構成された多様式な文様を精緻に描き、冠の宝珠には龍が彫刻され、ひげなど細かいところまで表されています。深川忠次と明治の名工たちの心意気が伝わってくる工藝作品です。

「染錦金襴手丸紋鳳凰文様 大花瓶」は、2024年4月30日付で、名称「色絵龍鳳凰文蓋付大壺」として、佐賀県重要文化財に指定されました。

深川忠次の図案帳。本来有田焼は、見本とする現物品「手がしら」をもとに制作するため、有田焼の図案帳は大変珍しく、忠次は欧州の顧客獲得の際に、この図案帳を大いに活用しました。これまで欧州では見かけなかった日本独自の美観を持つ朝顔や花菖蒲などを積極的に意匠として取り入れていきました

1900年パリ万博日本館ブース。対の大壺がエントランスに鎮座しています

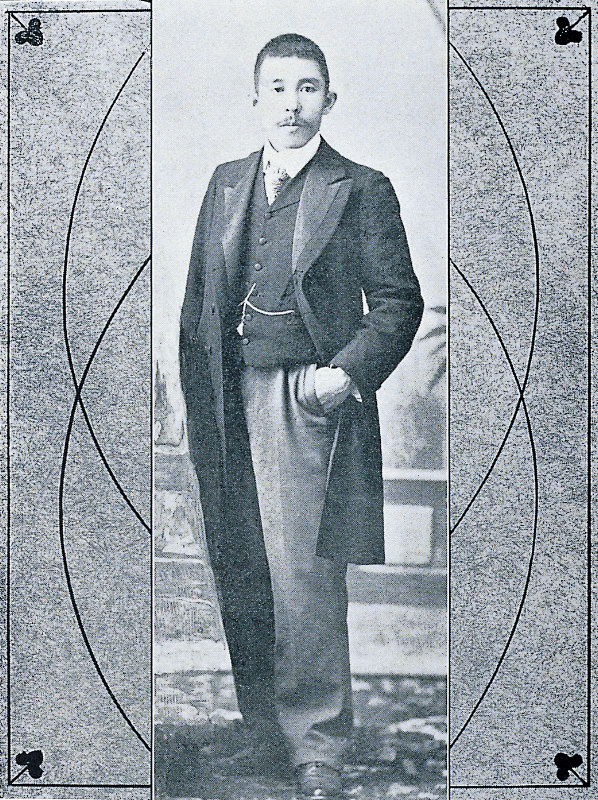

パリ万博受賞者の記念写真。前から2列目、右から4番目が忠次

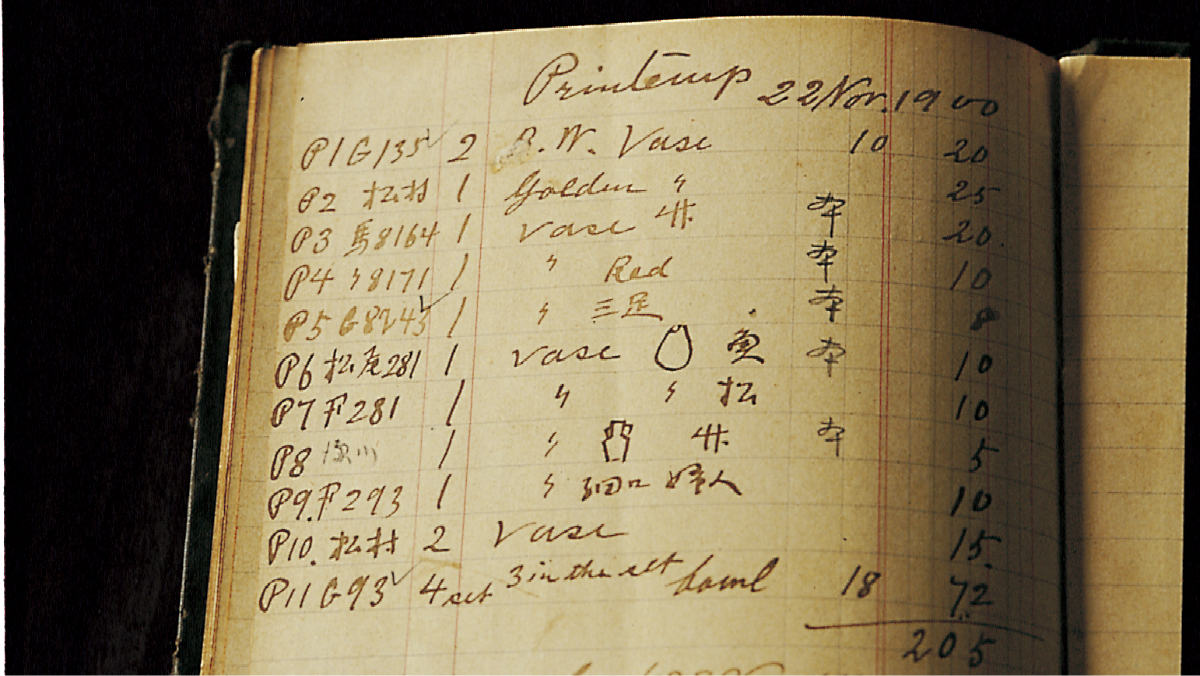

忠次の手帳に記された手書きのインボイス。パリ万博をきっかけに、高い評判を得た深川製磁は、フランスの高級百貨店、ボンマルシェやプランタンからも注文を受けました。注文主を見るとパリ高級住宅街の16区からの依頼が多く、幅広い顧客を獲得している事がわかります

パリを芸術の都にした万博は、

深川忠次の名を世界に知らしめた

ろくろで成型するには困難な大きさの壺に、染付の力強さと繊細な錦絵が競い合う文様。金一色に見える部分にも、漆の蒔絵の様に金地に金文様が描き込まれています。彫刻、陽刻、点描など多くの技巧と芸術的な文様が、壺の上に見事に調和しているのが見どころです。宝珠には龍が彫刻されています。有田の粘土は彫刻に向かず、焼成時に割れたり曲がったりすることがあるのですが、そのハンディを「京都の左甚五郎」と言われていた二宮都水を起用して、克服しました。

この万博で深川忠次は、世界的なコレクターであったエミール・ギメ氏(ギメ博物館)やアンリ・チェルヌスキ氏(チェルヌスキ博物館)からの購買、つまり芸術上の評価という栄誉を得ました。

「色絵龍鳳凰文蓋付大壺」は、現在、「チャイナ・オン・ザ・パーク 忠次舘」に展示されています。